史跡等紹介

史跡等紹介

history大湊は、宮川、勢田川、五十鈴川の河口に三角州にできた港町で、古くから伊勢神宮への外港であり、歴史和歌集に「小野の湊」として歌われ、また「水門(みなと)」と呼ばれていました。

15世紀半ばになると神宮への参拝者が増え、この地域はそのためにますます栄えるようになりました。

大湊は商港としてにぎわっていましたが、古くから営まれていた造船業へ本格的に乗り出し、軍船から大型木造船へと移っていきました。

明治以降、和船から洋船へ、木造船から鉄船、そしてFRP船・軽合金船などへと展開してきましたが造船不況等により衰退し現在に至っています。

大湊町の史跡等の紹介をします。

忘れ井さん・水饗社【歴史遺産】

わすれいさん・みあえしゃ

左が現在、右が昭和初期。

倭姫命(やまとひめのみこと)が天照大神(あまてらすおおかみ)を奉じて、諸国を巡行された折、大湊においてにわかに御水を求められ、鷦鷯の翁(わしとりのおきな)が冷たい水を差し上げたところ、たいそうお喜びになり「水饗社」を定められました。

この井戸は「忘れ井」と言われ、「水饗社」は日保見山八幡宮に移されています。

お大仏さん【歴史遺産】

おぼとけさん

左が東 釈迦如来座像、右が西 阿弥陀如来座像。

元禄年間(1688〜1704)、京都の道栄堂雲栄が大湊の山中道喜と知り合いになり、雲栄は伊豆の下田で石を求め、江戸の名高い石工に大仏づくりを依頼し、完成した大仏は、船で大湊に運ばれ設置されました。その後、大仏の徳があらわれ、大湊が繁栄したと伝えられています。

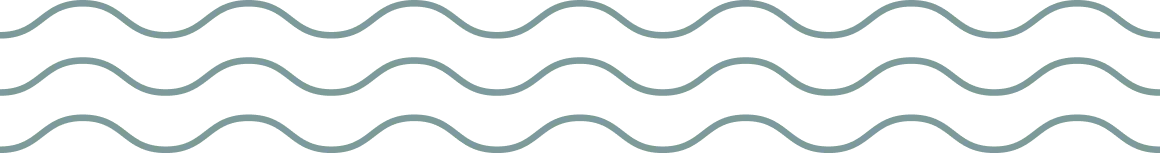

源氏山と義良親王御乗船地【歴史遺産】

のりながしんのう

延元3年(1338)に義良親王(のりながしんのう)〔後の後村上天皇〕は源氏山に陣を張り、大船5艘を大湊で調え、9月14日奥州へ向けて出帆しました。現在の記念碑は、昭和8年に三重県が建立したものです。

大湊造船徒弟学校【歴史遺産】

とていがっこう

明治28年(1895)嘉納治五郎(講道館柔道の創設者・教育者)等が大湊を視察し、造船職工教育の必要を説いたこともあり、明治29年(1896)大湊工業補修学校設立を出願し、明治32年(1899)「大湊造船徒弟学校」と改称、昭和33年(1958)「三重県立伊勢工業高等学校造船科・機械科」となりました。

徳田新田・秩松新田開墾碑【歴史遺産】

かむろまつしんでんかいこんひ

天保11年(1840)9月に徳田新田・秩松新田の開発が始まり、天保11年(1841)4月29日に新田を囲む堤防が完成しました。この工事を記念して、天保14年(1843)9月に徳田新田・秩松新田開墾碑が建立されました。

海苔頌徳碑【歴史遺産】

のりしょうとくひ

南勢における海苔養殖事業は、大湊町が最初と言われ、創始は明治43年(1910)でその後、産額・品質も向上して、昭和4年(1929)には海苔養殖に従事する人員は400人で漁場30万坪を超え、12月に組合事務所(海交舎)を竣工した等の事績を記したものです

御祓橋跡【歴史遺産】

おはらいばしあと

大湊川にかかっていたこの橋は、斎宮女御(さいくうにょご)が8月暦日にこの橋を渡り、祓をされたことにより御祓橋と言われています。この辺りは、小野の古江(ふるえ)と呼ばれる多くの歌が残されています。明治になり、現在の大湊橋ができるまでは、この御祓橋が山田に通じる唯一の橋でした。

志宝屋神社【歴史遺産】

しおやじんじゃ

外宮・内宮の御塩を焼いて納めていましたが、明応7年(1498)の大地震・津波で塩浜は荒地となり、大切な御塩輸通途が出来なくなりました。土地の人々には「明神さん」と呼ばれ、皇大神宮の摂社から現在は伊勢神宮の末社として鎮座しています。祭神は「塩土老翁」(しおつちのおじ)。

保料淡路守の顕彰碑【歴史遺産】

ほしなあわじのかみ

享保13、14年(1728、1729)の暴風雨により波除堤が大破し、住民が連署して山田奉行保料淡路守に嘆願しました。八代将軍吉宗の時、保料淡路守は幕府に4年半も願い続けました。大湊に重きを置いていた幕府もその誠意に心を動かされて、約800mの大堤防が出来ました。当時の人々は、保料淡路守に恩義を感じて顕彰碑を建てました。大湊町墓地の東側入り口付近にあります。

秋山安房守の墓碑【歴史遺産】

あきやまあわのかみ

第47代山田奉行秋山安房守は、たび重なる堤防の被害を幕府に願い出て、文久年間に堤防の修復を行いました。在勤5年で奉行屋敷で亡くなられた秋山安房守の墓は当時の長楽寺(現在は善光寺)に葬られ、その墓碑は子女二人と共にまつられています。

湊岩亀吉の碑【歴史遺産】

みなといわかめきち

明治2年(1869)生まれ。当時盛んであった野相撲に魅せられ、木引き仕事の合間にも相撲の練習に励み、後に全国を巡り、引退時には番付は十両くらいでした。昭和5年(1930)に全国から相撲好きな人々を集め、鵜ヶ浜で引退相撲を行い、その記念碑を建てました。

弥栄の松【町並み景観等】

いやさかのまつ

日保見山八幡宮前のよい枝ぶりの老いた松は、高さ9.5m 幹の周りは3.4m あり樹齢は約400年で、大湊の歴史と生活を見守っています。見事な枝ぶりは大湊の繁栄の様子を表しているようであり、県下でも有数のものです。

日保見山八幡宮【歴史遺産】

ひほみやまはちまんぐう

大湊の氏神さま「八幡さん」と呼ばれています。日保見山八幡宮の由来は、昔ここから日和(天候)を見たことから日和見山と言われ、日和見山が日保見山になったと言われています。境内には巨石造造塔があり、山田奉行をはじめ家臣等多くの寄進者の名前が刻まれ当時の繁栄ぶりが伺えます。祭神は応神天皇を初め110の神様が祀られています。

常夜燈【歴史遺産】

じょうやとう

安政元年(1854)11月大津波が打寄せた時、御社より一つの白鳥が飛び立ち波を打ち砕いて難を救われました。それから尊い御社であると大湊浦問屋仲間が世話人となり、江戸・大阪等全国の信奉者に寄付を募り、安政5年(1858)3月に建立されました。常夜燈の基石には、当時寄付された方々の名前が刻まれています。

大湊波除堤石垣跡【歴史遺産】

なみよけつつみ

日保見山八幡宮の裏の畑の中に、きれいに積み並べられた石があります。これが、大湊波除堤の一部です。享保年中(1729頃)山田奉行20代保料淡路守が、大変苦労された堤防の名残です。

神宮貯木場跡【歴史遺産】

じんぐうちょぼくじょあと

この網場池の水面は、約五町歩と言われており、東西185間(333m)・南北117間(210m)あり、御用材の入らない間は造船材の樫・松・松などが所狭しと積み上げられていました。 20年毎に行われる伊勢神宮式年遷宮の御用材は、木曽の山奥から切り出され、桑名の貯木場へ集められ「日の丸」と「太一」と大きく書かれた旗を掲げ大湊へ入港しました。内宮の御用材は五十鈴川へ、外宮の御用材は宮川へと3千本もの御木を仕分け、筏で運びました。昭和43年に埋立てが完了し、大湊小学校と住宅地となりました。

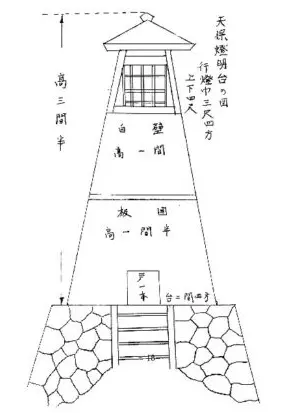

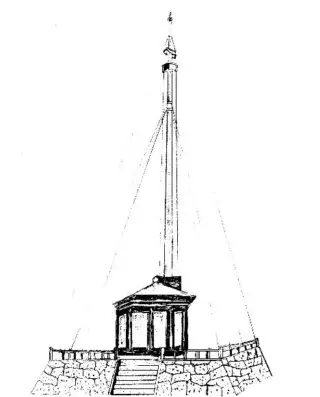

燈明台跡【歴史遺産】

とうみょうだいあと

左が弘化3年(1846)の燈明台、右が明治30年(1897)の燈明台。

弘化3年(1846)10月 高さ3間半、台2間四方、石垣高さ8尺の燈台が建てられ、海上を往来する船舶を照らしていました。安政元年(1854)の津波で流され、明治30年(1897)2月に約10mの笹灯が設置され、その下に約1坪の建物が建てられ、夜になると灯りを入れたランプがサインとして巻き上げられ、大湊港に出入りする船舶の目印となっていました。

東町築屋敷【歴史遺産】

つきやしき

現在の東町で寛文5年(1665)に建物が立てられ、当時の大湊に点在していた船宿が集まり、益々船建築に栄えていきました。多い時には船宿仲間が53件ありました。築屋敷と言われたのは、浅瀬を築きだして造られた屋敷だったので、築屋敷と呼ばれたのでしょう。

高札場跡【歴史遺産】

こうさつばあと

大湊には三カ所の高札場があり、江戸時代現在の火の見櫓(大湊小学校前バス停付近)に海上交通の規則や外国船の入港禁止及び大型船の製造禁止などを記した浦高札場がありました。他にも東町の先端の堤防下と西所に高札場がありました。大湊の高札は山田奉行所で墨入と言って、奉行所で書いていただき、神社、今一色は大湊に写しに来たものです。

鷲ヶ浜【歴史遺産】

わしがはま

倭姫命により「鷲取の小濱」と名づけられたこの浜は、昭和の始め頃は競馬、相撲等が行われ、現在は初日の出、貝ほり、マリンスポーツ等で賑わっています。空気の澄んだ晴れた日には富士山を見ることもできます。昭和29年には大堤防が完成し、平成14年に大改修が行われ、堤防に花松が植えられ階段のついたりっぱな堤防が完成しました。また、ウミガメの産卵地ともなっています。

砲台跡【歴史遺産】

ほうだいあと

幕末に日本に黒船が来航して開港を迫り、国内が騒然とし、大湊も伊勢神宮の警備に備えて砲台が設置されました。位置は大湊の北に「ひょうたん池」があり、その北北西約50mにあったと言われています。地元の方の記憶によれば高さ約3間の円筒台で大正初期まで存在しており、現在は海中に没しています。

海限院【歴史遺産】

かいげんいん

永正元年(1504)に創建される。しかし、明治維新の際、寺院は荒廃し田畑山林は売却されたが、その後改築や開山堂の新築等を行い現在に至っている。当院では、7月7日に護摩供養式があり子供達で賑わい、大晦日には檀家及び町民等が除夜の鐘をつきに集まり賑わいをみせている。

献忠寺【歴史遺産】

けんちゅうじ

明治8年(1875)4月、真宗高田派本山大法主が布教伝道のために説教場を金胆寺跡に開設した。明治15年(1882)7月に、この説教場を改革し安芸郡一身田村専修寺山田内の献忠寺の寺籍を移転し現在に至っている。

横松院長楽寺(善光寺)【歴史遺産】

ぜんこうじ

当寺は正保2年(1645)境内に末寺6ヶ寺を持ち、中本山と呼ばれていたが、明治初期の廃仏毀釈により廃寺となった。

また、長楽寺は山口丹波守、秋山安房守、その他奉行の菩提寺でもあった。

現在の横松院長楽寺は、明治25年(1892)に建立されています。